Путешествие вглубь себя

Конспект лекции профессора Александра Каплана

Лекция о том, как самопознание и медитации меняют мозг (научный взгляд) — полностью лекцию можно приобрести здесь.

В наши дни наука знает об устройстве мозга почти всё. Но мозг кроме материальных структур содержит еще кое-что — мысли, образы, наш психический мир. Как на основе нейронов рождаются психические образы? Это как раз область психофизиологии. И нет никаких инструментов, чтобы изучать все это.

В наши дни наука знает об устройстве мозга почти всё. Но мозг кроме материальных структур содержит еще кое-что — мысли, образы, наш психический мир. Как на основе нейронов рождаются психические образы? Это как раз область психофизиологии. И нет никаких инструментов, чтобы изучать все это.

Мы работаем косвенно. Приставляем датчики ЭЭГ к голове, провоцируем появление в голове образов. Это, конечно, приносит свои плоды. Иногда удается заметить, что движения нейронов могут быть стабильно связаны с каким-то образом. Но если говорить о психическом мире в целом, то чтобы путешествовать вглубь него, нужны специфические инструменты.

И для этого есть всего один инструмент — это собственный ум человека, усилия по наблюдению за собой. Сложность в том, что так себя исследовать может только сам человек, ученые не могут со стороны так изучать. Это медитация — внутреннее самоисследование.

Больше 30 лет мы изучаем мозг во время медитации в монастырях Индии. В последние годы экспедиции стали активнее. Потому что теперь появился не только интерес к изучению, но и хочется уже применять эти знания для улучшения работы мозга.

Озарения из хаоса

Знаменитый физик Ричард Фейнман в своих Мессенджеровских лекциях писал о том, как делаются открытия. И его вывод такой: ни одно из великих открытий физики и математики не было сделано алгоритмическим (логическим) путем. Ученые просто догадываются. Как это сделал, например, Пуанкаре, предложивший гипотезу, доказать которую смогли только через сто лет. Это «догадывание» — как оно происходит? Можно ли его стимулировать?

Сам Пуанкаре говорил, что в голове, в каком-то укромном уголке мозга должно быть место для хаоса из мыслей — и тогда из этого хаоса может выскочить одна верная мысль. Кто определяет эту верную мысль? Пуанкаре предлагает на эту роль эстетическое чувство. «Только некоторые (мысли — прим. ред.) являются гармоничными и потому одновременно красивыми и полезными; они способны возбудить нашу специальную геометрическую интуицию, которая привлечет к ним наше внимание и таким образом даст им возможность стать осознанными», — писал Пуанкаре в своей статье «Математическое творчество». Это значит, что приятное ощущение вызывает не только то, что приходит к нам извне, но и то, что идет изнутри нас.

Когда ученые начали использовать МРТ для исследования мозга, они заметили, что при когнитивных нагрузках начинают активироваться те или иные зоны. Разрешающая способность МРТ — примерно 1 кубический миллиметр, а метод детектирует поглощение кислорода во всем объеме головы. В целом это полтора миллиона пикселей, часть из которых как-то изменяется, когда в голове появилось что-то важное (мысль?). И к этому объекту сразу проявляется повышенное «внимание» со стороны мозга. Кроме того, объект попадает в расширенное видение (в контекст других объектов). И эти две фазы очень похожи на то, что в буддистском учении называется шаматха и випассана. Шаматха — это фокусирование внимания на объекте (постепенное удаление всего вокруг, кроме объекта, чтобы проникнуть в его суть). Випассана — это как раз рассмотрение вот этого объекта вне всего остального, как он есть, без связи с другими объектами.

Когда ученые начали использовать МРТ для исследования мозга, они заметили, что при когнитивных нагрузках начинают активироваться те или иные зоны. Разрешающая способность МРТ — примерно 1 кубический миллиметр, а метод детектирует поглощение кислорода во всем объеме головы. В целом это полтора миллиона пикселей, часть из которых как-то изменяется, когда в голове появилось что-то важное (мысль?). И к этому объекту сразу проявляется повышенное «внимание» со стороны мозга. Кроме того, объект попадает в расширенное видение (в контекст других объектов). И эти две фазы очень похожи на то, что в буддистском учении называется шаматха и випассана. Шаматха — это фокусирование внимания на объекте (постепенное удаление всего вокруг, кроме объекта, чтобы проникнуть в его суть). Випассана — это как раз рассмотрение вот этого объекта вне всего остального, как он есть, без связи с другими объектами.

Блуждающие мысли

В 1896 году вышла книга «Основы психологии» Уильяма Джеймса. Его высказывания до сих пор актуальны: «В то время, как часть того, что мы воспринимаем, приходит к нам через органы чувств от внешних объектов, другая часть (и возможно, бОльшая) всегда приходит из нашей собственной головы». То есть, существует внутренний мир и внешний мир. И постоянно идет целевая деятельность мозга: я читаю лекцию, вы слушаете. Но постоянно этому сопутствуют мысли, которые, так сказать, вне текущих задач.

«Какие бы чувства мы ни испытывали, какие бы мысли ни приходили нам в голову, в нас имеется нечто такое, что идет навстречу этим чувствам и мыслям... Именно оно приветствует и отвергает, выполняет роль председателя на собрании наших восприятий и чувств и, одобряя их или запрещая, влияет на наши побуждения... Оно источник нашего внимания и наших усилий, от него исходят приказы нашей воли. Оно непременный и постоянный участник нашей умственной жизни». Это «оно» — что же это такое? В нас что-то еще присутствует, что идет параллельно тому, чем мы сейчас заняты непосредственно. Здесь нет никакой мистики. Но это нечто присутствует. Сейчас в науке это стали называть «блуждающий ум».

Блуждающий ум — это один контур деятельности нашего мозга. А второй контур, конкурентный ему — это проявления осознанности, внимательности, mind fullness, когда мы погружены в дело и не замечаем ничего вокруг.

В любом буддистском храме вы увидите картинки на это сюжет: человек, преследующий обезьянку и слона. Обезьяна — это наш блуждающий ум, суета мыслей, а слон символизирует как раз целевую деятельность. Поначалу животные не даются человеку в руки. Но постепенно, шаг за шагом, его усилия над самим собой дают результат, и на следующих картинках можно увидеть, как слон постепенно начинает белеть, а обезьяна, которая поначалу ведет за собой всех, уже оказывается последней из трех персонажей и даже совсем исчезает. Это означает, что человек овладел своими мыслями, блуждание остается позади и наступает умиротворение ума. Эта метафора — очень важная. Когда человек овладел объектом, этот объект оказывается извлечен из материального мира, он полностью в ментальном мире и там можно с ним работать. Мы называем это абстракцией. И из этого состояния умиротворения ума, когда физические и психические обстоятельства над ним не довлеют, человек начинает конструировать мир. Это и есть путь шаматхи. А работа над реальностью — это випассана.

Эта метафорическая картинка — руководство, что нужно делать человеку, чтобы стать более эффективным с точки зрения буддизма.

В 2001 году Маркус Райхл из Вашингтонского университета показал, что для каждой когнитивной задачи возникает активация той или иной зоны, но в каких-то местах активность всегда приглушается. А когда целевая работа заканчивается, в этих зонах активность возрастает. Вроде бы работа закончилась, но что-то продолжает функционировать. Напрашивается аналогия с тем, что говорили ученые раньше: что для «бродячих» мыслей есть отдельные уголки мозга. Сейчас эти «молчащие» области мозга — очень активно изучаемая тема, каждый год выходит больше тысячи публикаций в научных журналах.

Райфл предположил, что эти сети пассивного режима работы поддерживают что-то универсальное для любого мозга, потому что это высокоэнергетичные области. Чем же они занимаются? Можно предположить, что они поддерживают физиологические процессы организма. Но почему они тогда инактивируются, пока мы решаем когнитивные задачи? Поэтому есть и другое предположение: что это, по Джеймсу, как раз зоны с блуждающими мыслями, где собран наш предыдущий опыт.

Зачем нам «блуждающий ум»?

Сколько времени наш мозг занят целевой работой (осознанной), а сколько — блужданием мыслей? Исследователи придумали такое приложение для смартфона, которое в случайные моменты времени задает три вопроса: как вы себя чувствуете по шкале от 1 до 10, что вы делаете из предложенных видов деятельности и думаете ли вы о чем-то кроме того, чем заняты сейчас. Оказалось, что в разных видах деятельности от 10 до 65% занимают блуждающие мысли. Максимум — во время душа, чистки зубов, вождения автомобиля. Во время нашей целевой деятельности, когда мы, казалось бы, должны быть максимально сосредоточены, более 50% мозговой активности — это блуждающие мысли. Во время физической активности — примерно 40%.

В среднем, примерно 47% мозговой активности — это блуждающие мысли. И только 53% — это осознанность. При этом, что интересно, зафиксирован разный уровень счастья для этих состояний. Когда человек занят конкретным делом, его уровень счастья в среднем оценили в 0,87 (по шкале от 0 до 1), а когда преобладают блуждающие мысли — всего 0,24. Чем меньше блуждающих мыслей, тем счастливее человек. Получается, что счастье — это когда ты пребываешь в состоянии «здесь и сейчас» и ни о чем постороннем не думаешь. Это все по результатам более чем 250 тысяч отчетов, которые прислали через приложение примерно 1500 человек — то есть, выборка вполне достоверная.

Но тогда почему же эволюция оставила нам это «блуждание», если оно так плохо влияет? Видимо, от этого состояния тоже есть польза.

Исследовать этот вопрос решили с помощью людей, которые страдают синдромом дефицита внимания. Как «блуждание мыслей», то есть отсутствие концентрации, связано с креативностью? Выяснилось, что креативность возрастает у людей с повышенной импульсивностью, гиперактивностью. А у людей с дефицитом внимания креативность максимально высока: чем более расфокусировано внимание, тем выше креативность.

Ряд исследований доказал, что зоны блуждающих мыслей очень важны именно для производства оригинальных креативных идей.

Как изучать медитацию?

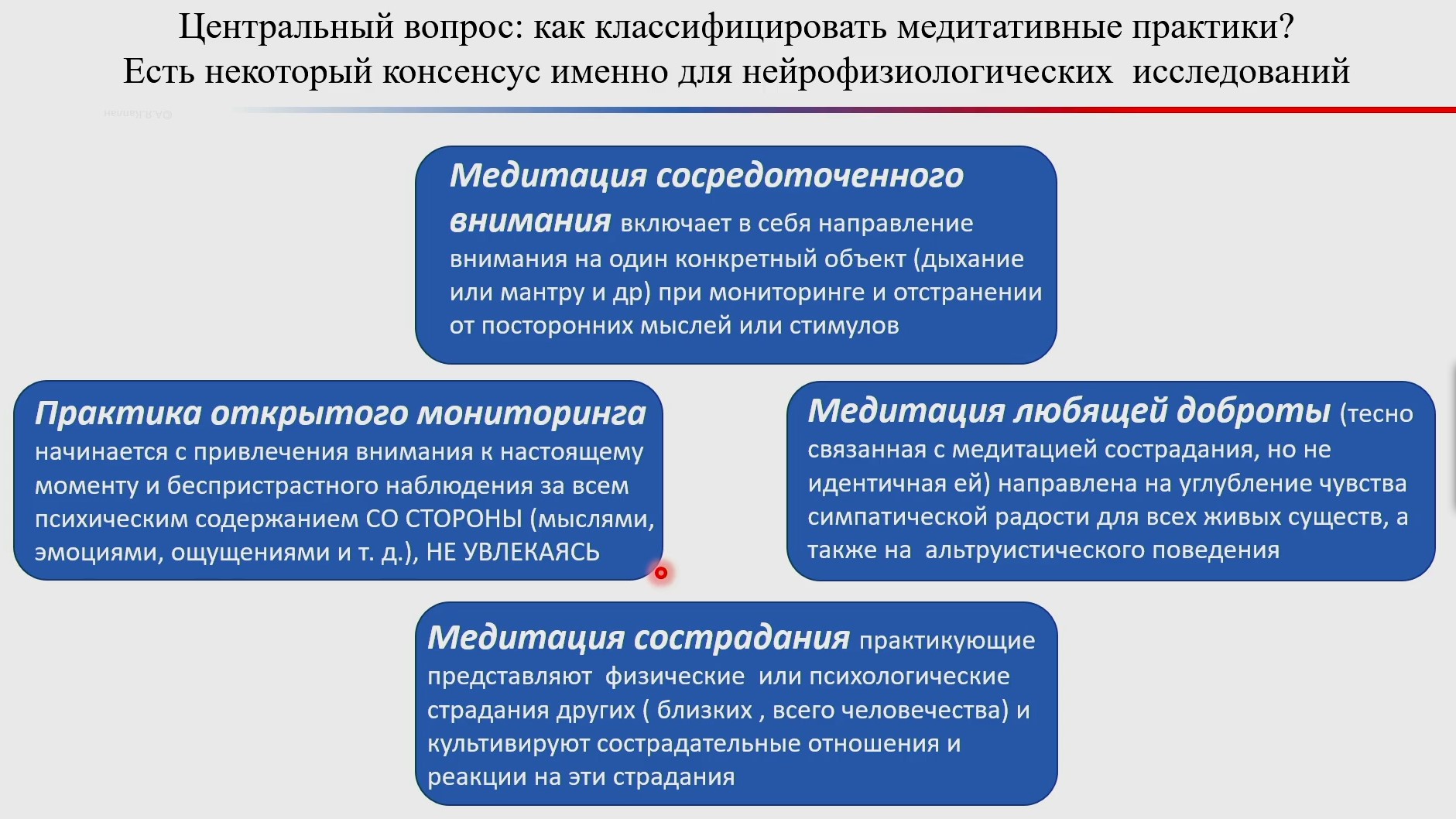

Известно, что разные виды медитации задействуют разные области мозга. Кроме того, заметны физиологические изменения мозга в процессе медитации: причем, чем дольше занимается человек этими практиками, тем меньше изменений.

Еще в 1973 году вышла статья, в которой авторы зафиксировали: электрическая активность мозга до, во время и после медитации различается. Эта статья стала отправной точкой для исследований мозга во время медитаций. Но исследовать это очень сложно. Во-первых, из-за разных практик. Во-вторых, непонятно, успешно ли медитирует человек — и так далее. Поэтому нужно было найти практики с очень строгим регламентом.

Еще в 1973 году вышла статья, в которой авторы зафиксировали: электрическая активность мозга до, во время и после медитации различается. Эта статья стала отправной точкой для исследований мозга во время медитаций. Но исследовать это очень сложно. Во-первых, из-за разных практик. Во-вторых, непонятно, успешно ли медитирует человек — и так далее. Поэтому нужно было найти практики с очень строгим регламентом.

Это тантрическая медитация Гухья-самаджа, ее регламент описан еще 600 лет назад. Она содержит 8 этапов, и каждый монах должен последовательно идти по ним. Пока полностью не завершишь один этап, не можешь перейти к следующему. Это очень тяжелая работа для ума. Смысл этой медитации — растворить всё, все мысли, все формы, всякое упоминание о том, что вокруг есть мир. И в конце концов, финальный этап — ясный свет, где нет ничего, пустота, но очень напряженная, с пониманием, что ты владеешь этим местом. Всего 3-4% медитирующих монахов доходят до фазы ясного света.

Я думал, что буду записывать с помощью ЭЭГ активность мозга и потом попробую разобраться, как выглядят все эти этапы. Особенно интересен был 8 этап — ясный свет. Потому что для буддистов этот этап — подготовка сознания к переходу в другое тело (к реинкарнации, как мы говорим). Нужно освоиться в этом состоянии ясного света, пока ты еще не переходишь, чтобы потом, когда момент наступит, ты точно знал, что нужно делать и как, условно говоря, выбрать хорошее новое тело. Это очень важное состояние, как же оно выглядит в активности мозга? Какие структуры работают? Какие ритмы?

Я думал, что буду записывать с помощью ЭЭГ активность мозга и потом попробую разобраться, как выглядят все эти этапы. Особенно интересен был 8 этап — ясный свет. Потому что для буддистов этот этап — подготовка сознания к переходу в другое тело (к реинкарнации, как мы говорим). Нужно освоиться в этом состоянии ясного света, пока ты еще не переходишь, чтобы потом, когда момент наступит, ты точно знал, что нужно делать и как, условно говоря, выбрать хорошее новое тело. Это очень важное состояние, как же оно выглядит в активности мозга? Какие структуры работают? Какие ритмы?

Однако оказалось, что есть множество ограничений для исследования. Даже если монах погружается во все уровни медитации, он не может облекать свой опыт в точные слова — иначе у него перестанет получаться вся эта сложная деятельность по растворению реальности. Приходится довольствоваться намеками, которые помогают понимать переводчики и специалисты по буддизму.

Мы записываем мозговую активность, но не знаем, что происходит в мозге в данный момент — не можем же мы толкнуть монаха и просить: эй, что там у тебя сейчас? Поэтому продвигаемся практически вслепую, наугад. Выделяем интересные, необычные фрагменты записей ЭЭГ, пытаемся анализировать их. Создали специальный компьютерный метод обработки энцефалограмм. Удалось выделить сегменты, соответствующие примерно этапам медитации. Оказалось, что ритмы мозга распределены по-разному на стадиях. Но означают ли эти сегменты действительно этапы медитации? Пока неизвестно. Будем исследовать повторно — в следующей экспедиции, которая пройдет в марте-апреле 2023 года.

Мы записываем мозговую активность, но не знаем, что происходит в мозге в данный момент — не можем же мы толкнуть монаха и просить: эй, что там у тебя сейчас? Поэтому продвигаемся практически вслепую, наугад. Выделяем интересные, необычные фрагменты записей ЭЭГ, пытаемся анализировать их. Создали специальный компьютерный метод обработки энцефалограмм. Удалось выделить сегменты, соответствующие примерно этапам медитации. Оказалось, что ритмы мозга распределены по-разному на стадиях. Но означают ли эти сегменты действительно этапы медитации? Пока неизвестно. Будем исследовать повторно — в следующей экспедиции, которая пройдет в марте-апреле 2023 года.

Вы можете оформить подписку на весь видеоархив «Прямой речи». Это более чем 1000 событий, проведенных в разные годы в лектории — лекции, встречи, творческие вечера. Коллекция постоянно пополняется. Возможна оплата подписки с помощью карты зарубежного банка. Напишите на почту sales@pryamaya.ru, мы поможем.

Читайте также