Мозг и языки

Цитаты Татьяны Черниговской и Дмитрия Петрова

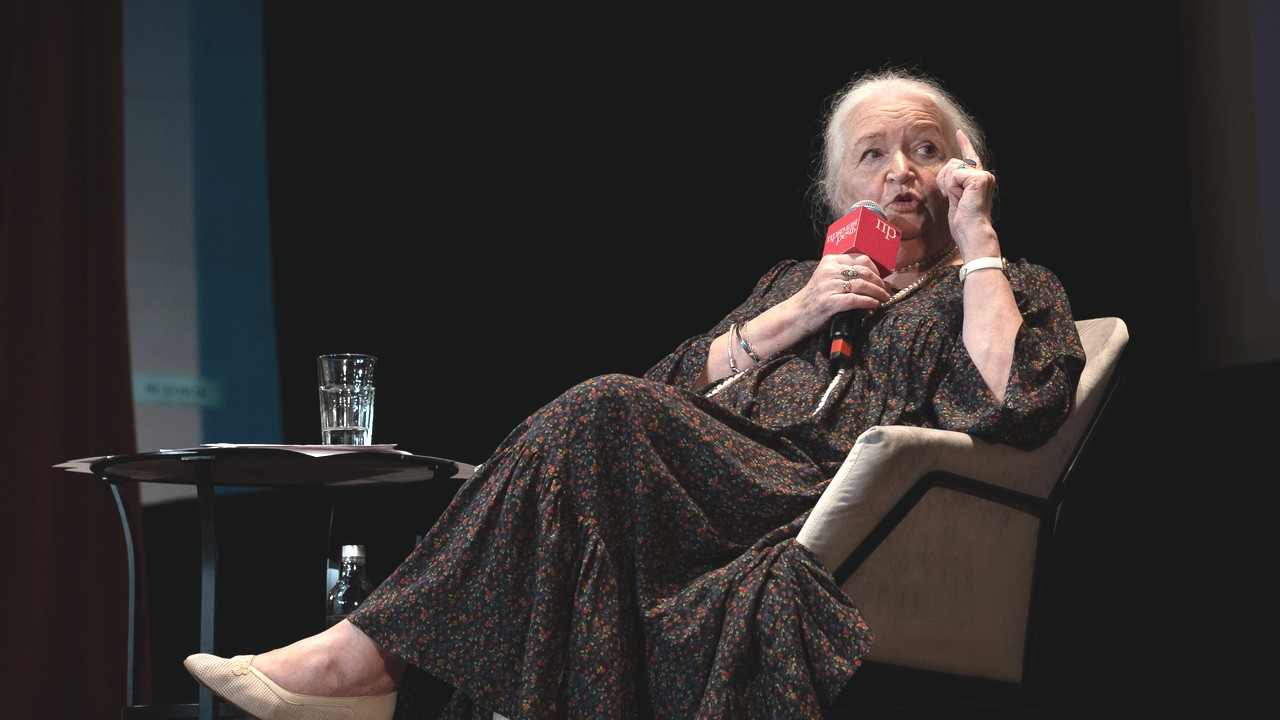

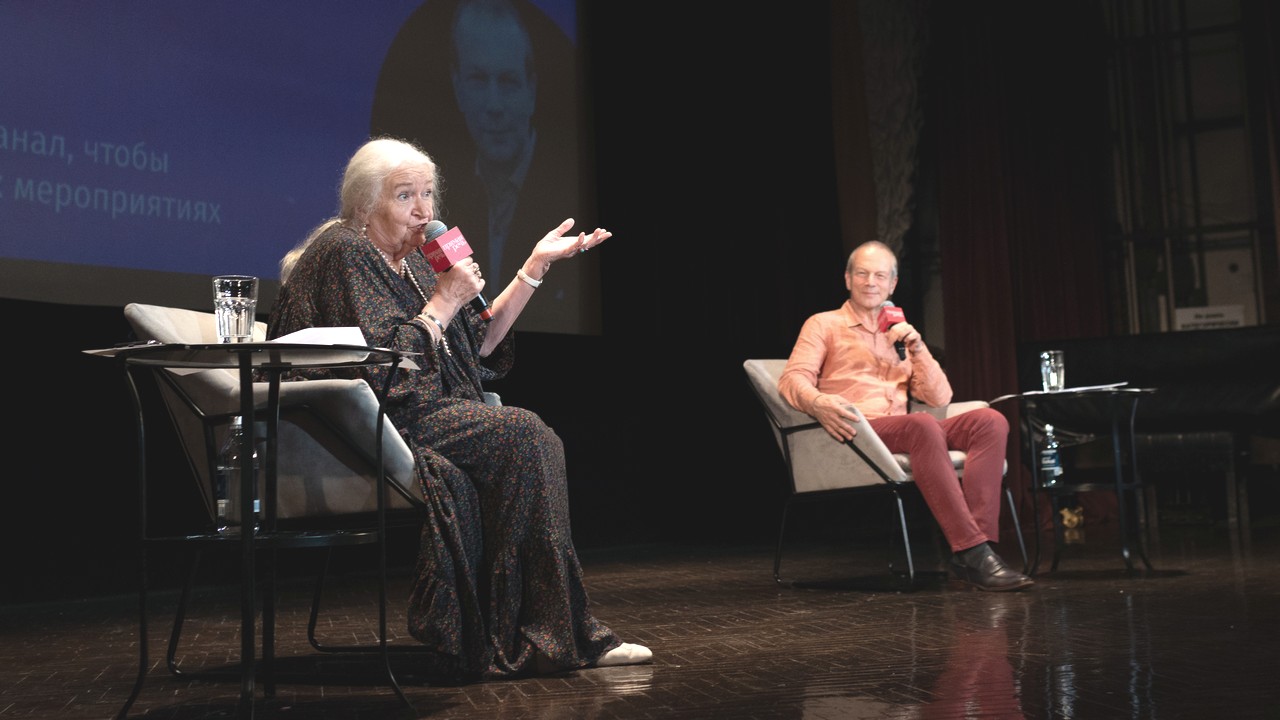

Нейрофизиолог и психолингвист Татьяна Черниговская и синхронный переводчик, полиглот, автор собственного метода обучения иностранным языкам Дмитрий Петров на встрече «Мозг и языки» говорили о многоязычии, о способности мозга осваивать новые языки и о механизме перевода с языка на язык.

Посмотреть полную запись лекции-дискуссии вы можете только в видеоархиве «Прямой речи».

Татьяна Черниговская:

Язык — это не просто шифр, с помощью которого осуществляется коммуникация. Ноам Хомский говорит уже много лет: язык не столько средство коммуникации, сколько средство мышления. И он абсолютно прав. Коммуницировать можно и без человеческого языка. Наш язык дан нам, чтобы категоризировать окружающую действительность, раскладывать ее по коробочкам.

Причем, каждый язык — это отдельный мир. Поэтому изучать другой язык нужно не столько для того, чтобы пообщаться с другими людьми. Что-то я древних греков или шумеров не встречаю на улице, однако мне очень интересно, что за мир был у них. И для этого мне нужен их язык.

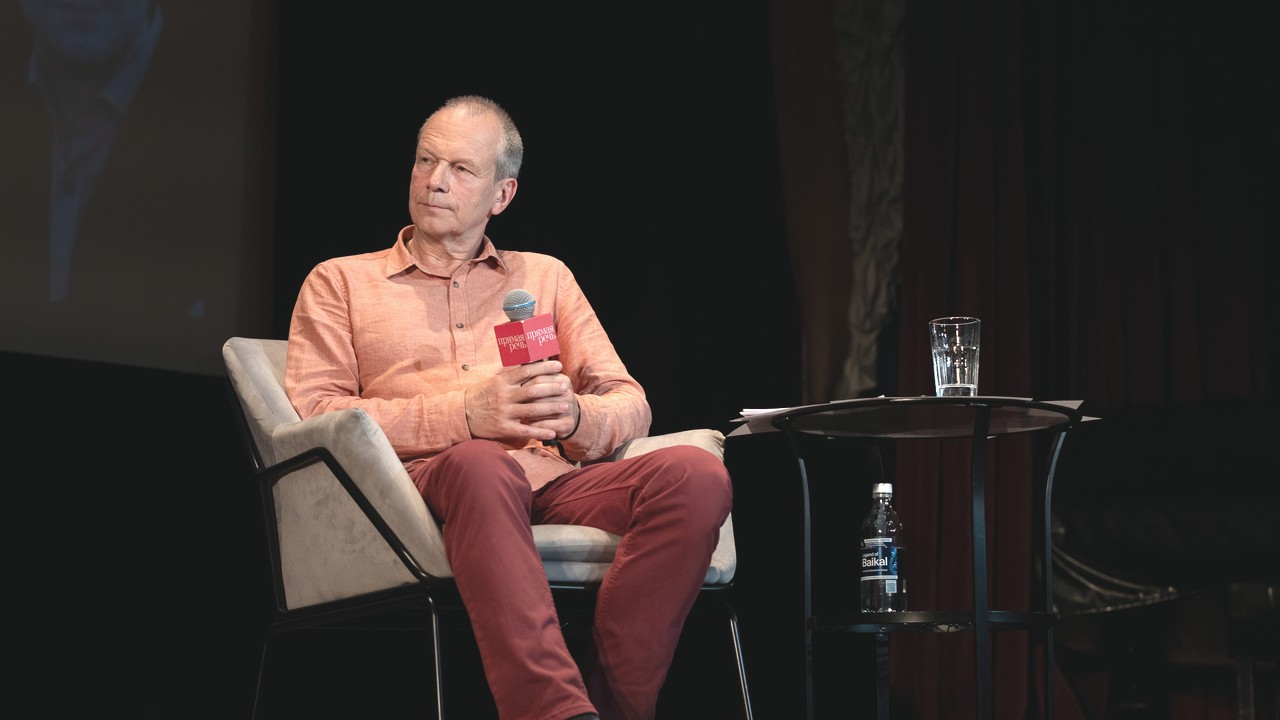

Дмитрий Петров:

Язык — это далеко не только и не столько система коммуникации, передачи смыслов, обмена информацией. Это и состояние души, особое измерение, особое пространство. Поэтому тот, кто осваивает новый язык, не просто изучает какой-то лексический состав языка, грамматические структуры: он должен взглянуть на мир, на окружающую реальность глазами носителя этого языка. Очень часто люди удивляются, как возможно свободно переходить с языка на язык. А те, кто владеет разными языками спонтанно, например, в силу своего рождения, в силу среды воспитания и взросления, и не подозревают даже, насколько сложной может быть грамматика тех языков, на которых они говорят. Но мне нравится мысль, что ни один народ назло иностранцам не придумал для себя очень сложный язык.

Каждый язык — это способ видеть реальность и способ отражения реальности.

Татьяна Черниговская:

Ребенка никто не учит языку, он сам ходит и набирается. При этом мозг должен выполнить работу, сложнее которой нет ничего: он должен вскрыть код языка, который его окружает. Наша генетика не приспосабливает человека к тому или иному языку. Но есть гены, которые дают нам возможность раскодировать любой язык Земли и научиться ему как родному.

При этом в мозге пишется как бы учебник этого языка. Этот учебник называется «языковая способность» — и это не про одаренность, а про правила языка. А иногда мозгу приходится написать несколько учебников, потому что он оказывается в разных языках. И тогда у мозга отдельно складываются «коробки» со словами и смыслами — для английского, французского и так далее. И мозг тасует и категоризирует этот огромный набор, причем с большой скоростью.

Дмитрий Петров:

Ассоциации, которые связаны с языком — это абсолютная реальность. Когда я преподаю языки, я всегда интересуюсь: а что для вас этот язык, какие он вызывает ассоциации? Эти ассоциации бывают совершенно разного характера. У кого-то нечто музыкальное, у кого-то — визуальные образы, у гурманов это может оказаться что-то, связанное со вкусом. Часто ко мне обращают вопрос: а что сделать, чтобы разные языки не путались в голове? Мне такой вопрос всегда был странен: ну как можно перепутать зеленое с колючим, а серое — с ароматом розы? И недавно я наткнулся на умное слово — синестезия. И начал подозревать, что я тот самый синестет.

Для нового языка я создаю то, что про себя называю пин-код. Во-первых, осваиваю матрицу этого языка, то есть набор механизмов, которые делают язык — языком. Во-вторых, добавляю к этому ассоциации. У кого-то кулинарные, у кого-то музыкальные. У меня чаще всего — цветовые или музыкальные. Но это только мои ассоциации, они не обязательно будут работать у другого человека.

Год назад я делал телевизионную программу по калмыцкому языку. Этот язык относился к совершенно новой для меня группе — монгольской. Интересно, что когда программа была снята, на следующий день я этот язык забыл: если сейчас вы меня попросите сказать хоть одно слово по-калмыцки — не скажу ни одного! Но, если вдруг он мне завтра или послезавтра опять понадобится, я знаю, какие действия мне надо будет совершить, чтобы его активировать.

Татьяна Черниговская:

Изучение большого количества языков дает огромные когнитивные преимущества мозгу: это инвестиция в будущее. Люди, которые в детстве овладевали больше, чем одним языком, отодвигают своего потенциального «альцгеймера» на годы. Есть научные данные про это. В Канаде очень большая группа ученых этим занимается, в университете Макгилла. В Институте мозга человека мы работаем с томографами, с энцефалографами и так далее — мы знаем механизмы, которые позволяют переключать внимание в мозге: здесь временно забыли, сейчас работаем с этой системой. Это такая ювелирная настройка нейронной сети: она выбирает не между условными паровозом и самосвалом, а она выбирает в миллиметрах.

Дмитрий Петров:

Я в течение своей жизни постоянно учу новые языки. И иногда бывает вопрос: а как удается их все удерживать в памяти? И мне всегда приходится отвечать, что проблема в другом: как правильно забыть, чтобы вовремя вспомнить. Я даже на эту тему проводил вебинар. Для меня языки это, скажем, книжный шкаф, в котором есть те языки, которые на расстоянии вытянутой руки, а другие немного запылились на верхних полках.

Татьяна Черниговская:

Как развивать свой мозг, чтобы он всегда работал, совершенствовался и развивался? Учите иностранные языки. Это абсолютно верное дело. Человек живет в мире знаков. И у нас есть разные кодовые системы: во-первых, это вербальный язык, которым мы сегодня сейчас пользуемся. А еще — музыка и математика. Потому что это тоже языки, которые мы придумали.

Я лентяйка, например, мне полежать на диване — милое дело. Но лёжа на диване, я читаю очень сложные книги. И если я буду просто читать эти книги и вообще не буду вставать, ходить, гулять, двигаться, у меня атрофируются мышцы — скоро я не смогу встать вообще. Если не нагружать мозг, с ним произойдет то же самое. Мозг должен тяжело работать. Слово «тяжело» не имеет размерности, потому что одному одно тяжело, а другому другое. У каждого своя мера сложности.

Читайте также