Что нам делать с искусственным интеллектом

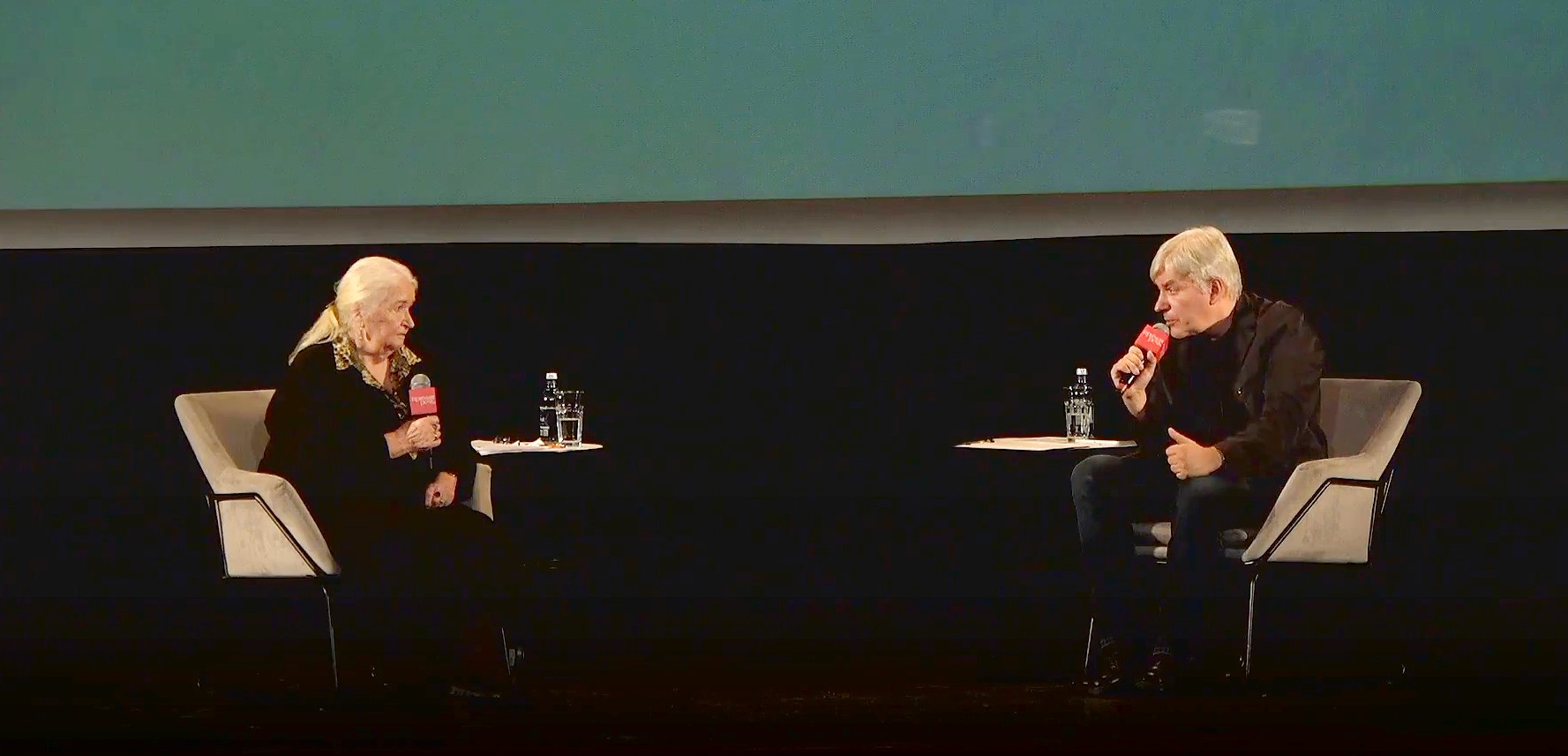

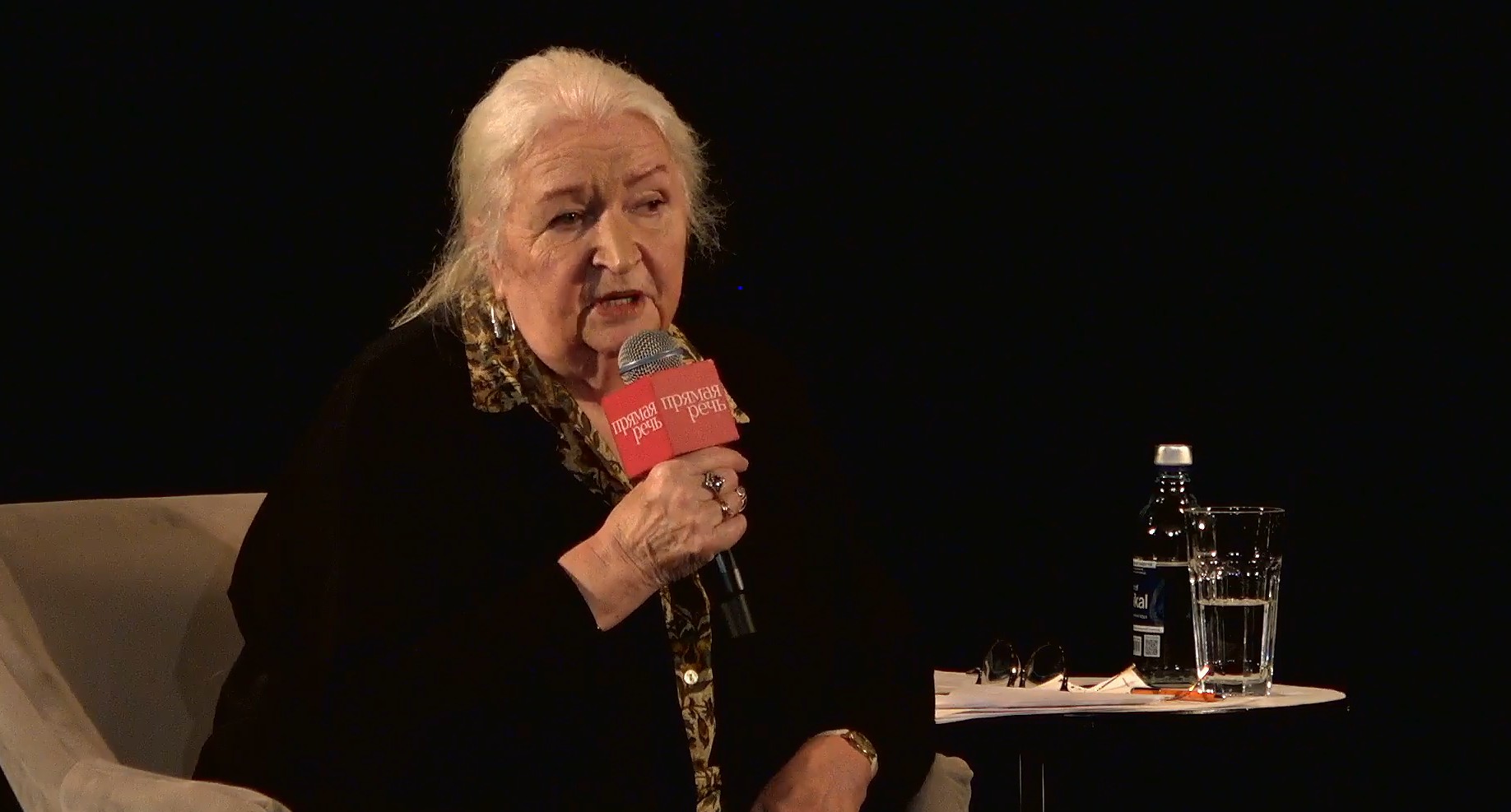

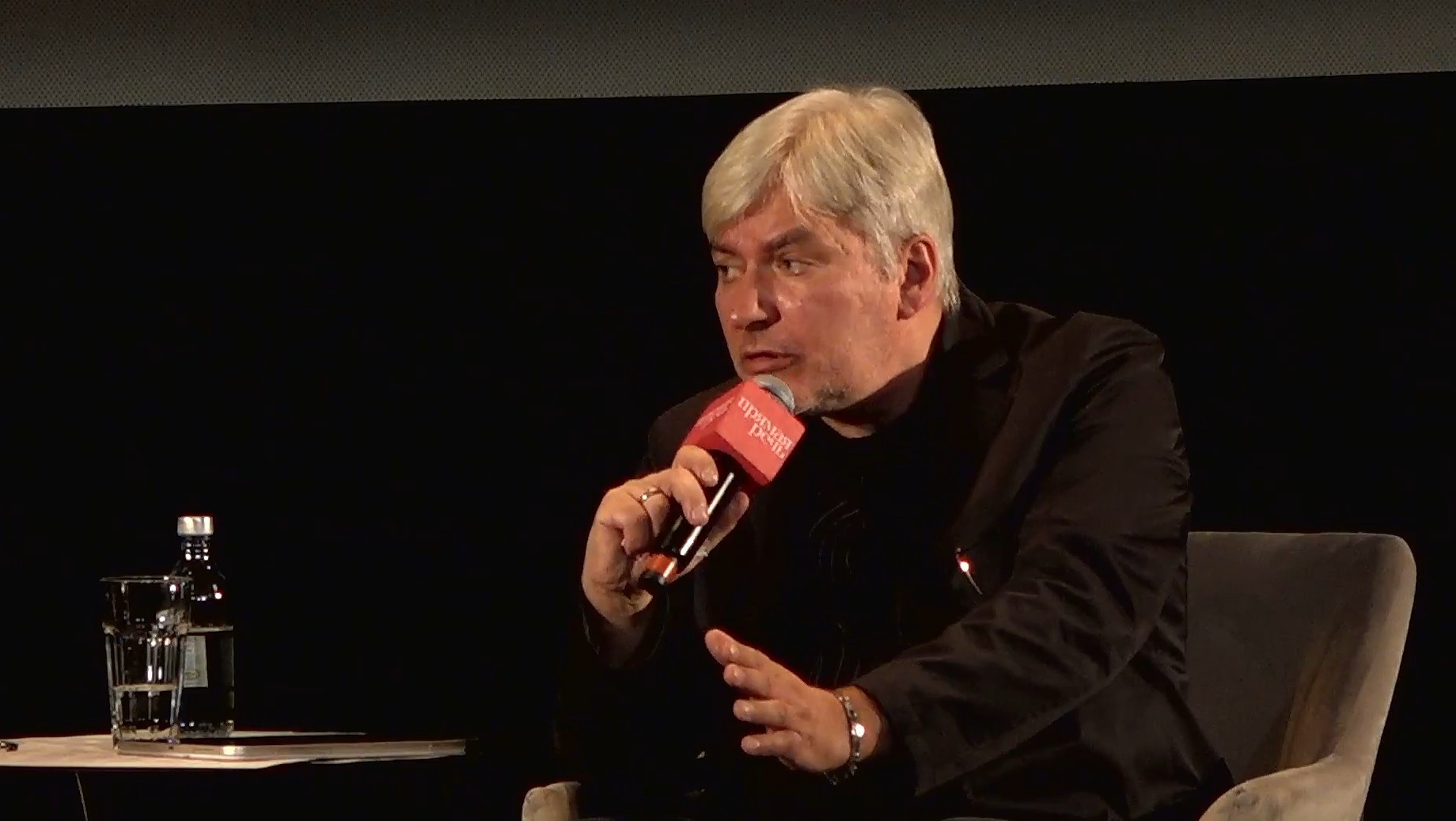

Цитаты из лекции-дискуссии Татьяны Черниговской и Евгения Водолазкина

Как нам быть с ИИ? Стоит ли его бояться и можно ли его приручить? Останется ли у человечества о себе живая память или все будет храниться только на огромных серверах? Об этом на встрече, которую организовал лекторий «Прямая речь», говорили нейрофизиолог и психолингвист Татьяна Черниговская и писатель, филолог Евгений Водолазкин. Сохранили несколько интересных цитат экспертов.

Полную запись трансляции лекции-дискуссии «Что нам делать с искусственным интеллектом» вы можете посмотреть в видеоархиве «Прямой речи».

Евгений Водолазкин: Можно объяснить стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…» — рассказать, чему это было посвящено, в каком храме это происходило, — но объяснить это волшебство невозможно. Как и стихи других великих поэтов. Я, как литературовед, могу дать большой комментарий к этим произведениям, но я не понимаю главного: как это сделано. Кажется, очень просто. Но это вещи, которые вытаскивают за собой какой-то нездешний свет, нездешние звуки. Думаю, это та точка, где машина нас никогда не достанет.

Татьяна Черниговская: У людей есть что-то, что не описывается никакими алгоритмами, это не программы — это нечто совсем другое. Даже если мы будем знать, как действует каждый наш нейрон, это не ответит на главные вопросы. Например, что делает Бродский в стихотворении «Большая элегия Джону Донну». Там через запятую идет перечисление вещей, которые уснули: стул, стол, стакан… Но почему у меня сердце останавливается, когда я это читаю? То же самое с музыкой и картинами. Что происходит? Ведь это просто физические сигналы, которые бьют по барабанным перепонкам или проходят сквозь роговицу.

Т.Ч.: Поражает вот что: одну из нейросетей «кормят» информацией одного типа. Скажем, книгами. Сначала она просто читает буквы, а потом оказывается, что она может работать с концептуальным материалом. То есть, обучаясь с помощью одного инструмента, она может генерализировать это в смыслы, отдельные от носителя. Получается, что нейросеть может мыслить…

Т.Ч.: Искусство — в широком смысле — важнее науки. Потому что опережает науку в своих прозрениях на десятки лет. Каким-то нюхом своим творцы улавливают в этом мире что-то такое, что ученые способны объяснить лишь годы спустя. Примеров множество: от Пруста, в своих романах описавшего феномен памяти, до импрессионистов, которым каким-то удивительным образом удалось передать, как человек воспринимает сложные зрительные образы.

Е.В.: Что должно произойти, чтобы мы восприняли ИИ как реальную угрозу? Есть вещи, которые являются реальной угрозой, даже если ничего не произошло. Как говорил один немецкий политик, «меня не интересуют их намерения, меня интересуют их возможности». То, что ИИ заключает в себе такой потенциал и такие огромные возможности, это уже угроза.

С другой стороны, человечество всегда не успевало за своими открытиями, оно всегда было на размер меньше их. Например, открытие атомной энергии сулило великие блага, но пошло по другому пути, и человечество стало заниматься производством оружия. Поэтому вот что надо понимать: все эти вещи — это мы сами, которые возвращаемся к себе. Это наш портрет.

Естественно, запретить это нельзя. Если скажешь человеку «туда не ходи», он пойдет именно туда. Здесь нужно понимать, что пока мы держимся в рамках — это космос, но если мы начнем, как раньше говорили, «баловать», это приведет к хаосу. А в хаосе происходит самое ужасное.

Т.Ч.: Задам провокационный вопрос: мы считаем, что создатель с помощью эволюции задумал человека как «венец творения». Но что, если так задумано было, чтобы люди создали другой вид, который не будет биологическим и, между прочим, принесет планете только пользу: не будет выкачивать нефть, оставит в покое океаны… Что, если на нас биологическая эволюция заканчивается, а дальше идет эволюция интеллекта как такового?

Е.В.: Когда я пытаюсь ответить себе на вопрос, зачем мы нужны богу, прихожу к мысли, что любому существу (или сверхсуществу) нужен диалог. Конечно, мы не очень подходим для диалогов с богом, но других вариантов пока нет.

Чего мне не хватает в чисто эволюционном объяснении? Того, что замечательно выразил Честертон: «Почему наши ученые так удивляются, что бог создал все из ничего? Им было бы легче считать, что все возникло из ничего в результате собственных усилий».

Читайте также