Почему нам так нравится все красивое

Важное из лекции Вячеслава Дубынина «Мозг и искусство: восприятие и эмоции»

Посмотреть лекцию «Мозг и искусство: восприятие и эмоции» можно в видеоархиве «Прямой речи». А мы предлагаем вам несколько интересных фрагментов из нее.

➤ Понятие «нейроэстетика» ввел британский нейробиолог Семир Зеки в 2002 году. Это синтетическая область на грани физиологии и психологии искусства. Вилейанур Рамачандран, американский невролог индийского происхождения, написал книгу «Мозг рассказывает», в которой несколько глав посвящены восприятию искусства. Рамачандран собрал свойства, которыми должно обладать произведение искусства, и те операции, которые выполняет мозг, взаимодействуя с этими произведениями искусства. Например, группировка — умение собрать из нескольких элементов что-то целостное и опознать его. Это работа сенсорных систем во взаимодействии с центрами памяти. Или контраст — когда что-то выделяется из общей картины. Симметричные объекты нравятся нервной системы — это основано на врожденном умении воспринимать лица. Мозгу нравятся симметричные лица, так заложено природой, потому что симметрия лиц — это следствие хорошей генетики. Так же мозгу нравится ритм и максимальное преувеличение.

➤ В современной нейроэстетике восприятие произведений искусства обсуждается, прежде всего, с опорой на 4 группы событий, которые происходят в нервной системе:

- Произведение должно вызывать у нас любопытство (своей новизной).

- Оно должно попадать в наши сенсорные способности (мы должны его видеть или слышать или еще как-то воспринимать).

- Произведение искусства дотягивается до наших центров биологических потребностей. Чаще всего это любовь.

- Искусство задействует наши зеркальные нейроны.

➤ Биологические потребности — это программы, которые врожденно вставлены в наш мозг и являются результатом эволюции. Набор одинаков у всех. Мы обязаны удовлетворять эти потребности, и этот процесс приятен для мозга. А на фоне этих эмоций мы учимся: вот что надо делать, чтобы было хорошо. Так возникает структура, которая все лучше и лучше адаптирует наши реакции под окружающую среду.

Биологические потребности бывают витальные, социальные и так называемые программы саморазвития. И произведения искусства должны затрагивать какие-то из потребностей, чтобы вызвать нашу реакцию. Для разных темпераментов подходят разные произведения искусства.

(Этой теме посвящена книга В. Дубынина «Мозг и его потребности», а также записи лекций в видеоархиве «Прямой речи»)

➤ Детско-родительские отношения — одна из основных потребностей мозга. Поэтому признаки детеныша — большая голова, то, что называется «бейбифейс» и т.д. — очень притягательны для нас. И это вовсю используют не только создатели искусства, но и мультипликаторы, а еще компании по производству игрушек и рекламщики. Глядя на Чебурашку, зрительная система читает: типичный образ младенца. МРТ показывает, как возбуждается в это время в мозге зона, связанная с детско-родительскими отношениями, начинается выделение молекул окситоцина и пролактина, которые поднимают уровень родительской заботы. Если повесить в магазине портрет улыбающегося младенца, то продажи растут.

➤ Глаз — это не просто видеокамера, в нем идут сложные процессы обработки. Как мы рассматриваем объект? Мы видим изображение только самым центром сетчатки. И движение глаз дает нам информацию об элементах изображения и о том, насколько они важны. В 21 веке появился айтрекер, который позволяет движения глаз легко читать и интерпретировать. На чем будет фиксироваться ваш взгляд, когда вы будете рассматривать статую Давида? По данным айтрекера сразу же будут видны и темперамент, и гендерные отличия и много всего еще.

➤ Теория цветоощущения сформулирована Томасом Юнгом и Германом Гельмгольцем. Гельмгольц в середине 19 века написал книгу о цветовосприятии, которая попала в руки французским художникам. Они как раз искали новые пути развития искусства, поскольку уже появилась фотография. В книге было сказано, что человек видит чистые цвета. Это стало одной из теоретических основ импрессионизма.

➤ Что опознает наша зрительная система в первую очередь? В 70-е годы было доказано, что зрительная затылочная кора мозга первым делом определяет кусочки прямых линий под разными углами к горизонту. Это назвали «микроколонками ориентационной чувствительности», и эта способность у нас врожденная. За данное открытие ученые получили Нобелевскую премию. Задолго до открытия, на грани 19-20 века, эту штуку уже почувствовали кубисты.

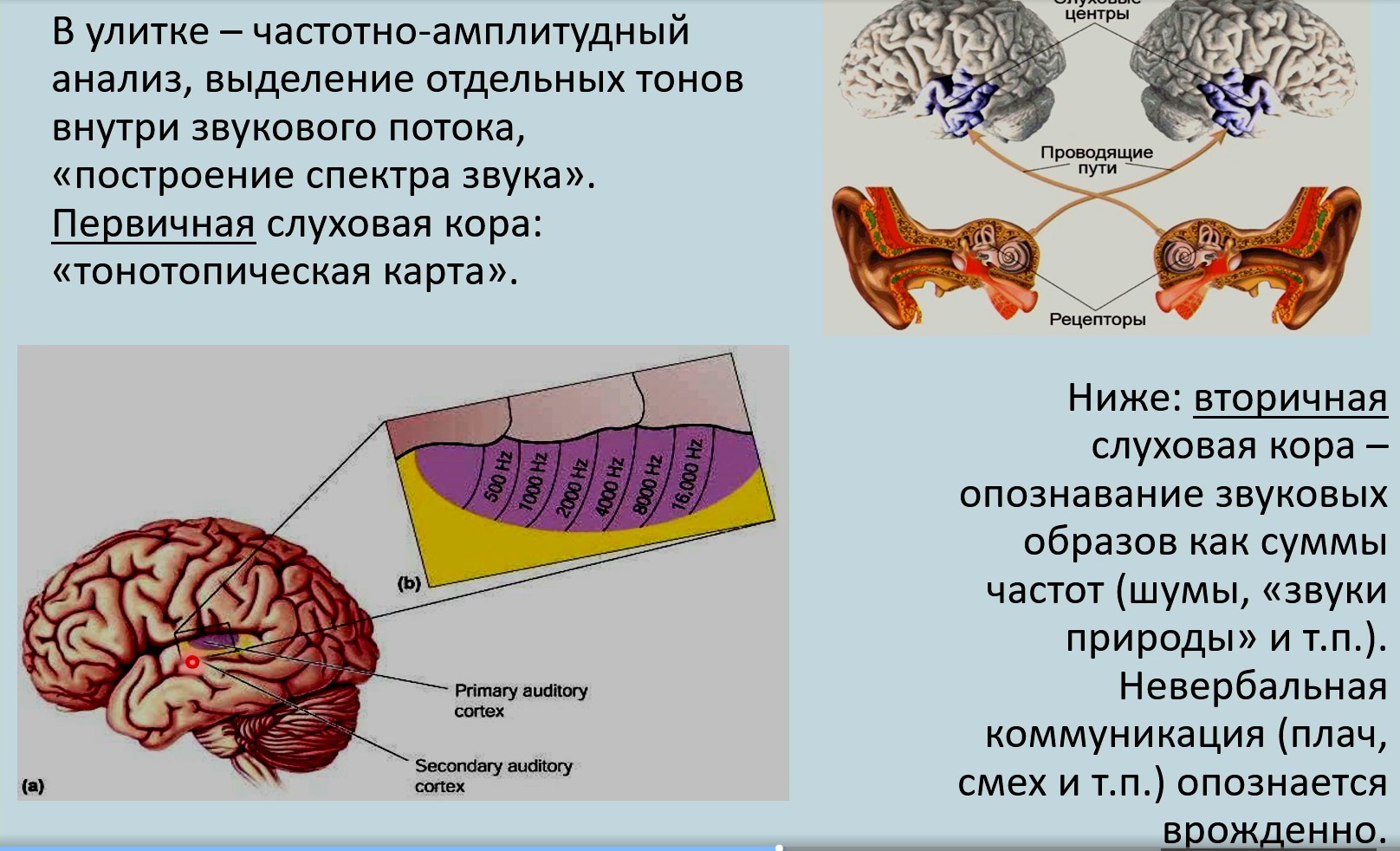

➤ Как анализирует объекты слуховая система? Запускает частотно-амплитудный анализ. Слуховые косточки (конкретно стремя) стучатся в трубу слуховой улитки, начинает колебаться так называемая базилярная мембрана. Разные участки мембраны резонируют на разные тона. Те участки, которые ближе к косточкам, откликаются на высокие частоты. А те, которые дальше всего от косточек, в самой вершине улитки, реагируют на низкие тона. Клетки мембраны передают мозгу, сколько звуков определенного тона сейчас действует на организм. Слухом занимается височная кора мозга. Из тонов она собирает слуховые образы — плеск воды, скрип двери, гром и т.д. Невербальная человеческая коммуникация — смех, плач — опознается врожденно.

➤ Произведение искусства должно привлекать внимание. Это опирается на то, что наш мозг чрезвычайно ориентирован на новизну. Реакция на новизну — выработка дофамина. Поэтому креативность — это так здорово и приятно. Поэтому смешные мемы пользуются такой популярностью. Мы очень любопытны, это наша природа. Центры любопытства — в среднем мозге, где управление движениями глаз. Запускается исследовательское поведение, связанное с руками. А потом — называние словом (описание мира) в ассоциативной коре. Возникает информационно-речевая модель мира (по Стивену Хокингу).

➤ Зеркальные нейроны открыл Джакомо Ризолатти. Мы живем стаями и это выгодно нам. А раз мы живем стаей, то важно синхронизироваться. Потому что так стая функционирует эффективнее. Классический пример — зевание: посмотрел — и сам зевнул. Это важные компоненты нашей внутривидовой коммуникации. Для нас значимо повторять чужие движения. На этом работает реклама, где знаменитая актриса рекламирует шампунь: в магазине мозг легко узнает этот шампунь. Надо еще помнить про связь эмоции и мимики: нахмуренные брови или улыбка говорят нам о многом. Придя в театр или на футбол, благодаря зеркальным нейронам в нашем мозге мы фактически делаем фуэте вместе с балериной или ловим мяч вместе с вратарем. Мы получаем удовольствие от движения плюс удовольствие от того, когда фуэте и пенальти завершились удачно. Возникает такое со-творчество, приносящее приятные эмоции.

В видеоархиве лектория «Прямая речь» вы найдете немало интересных лекций о науке, которая изучает мозг: Александр Каплан, Вячеслав Дубынин, Татьяна Черниговская, Полина Кривых.

Читайте также